在当今社会,道歉作为一种修复人际关系、缓解冲突的重要手段,被广泛应用于个人交往、企业公关乃至国际关系中,当道歉沦为一种策略,一种为了“求生”——即逃避责任、维护自身利益而采取的手段时,其本质便发生了扭曲,本文将深入探讨那些毫无悔罪诚意的“致歉”行为,分析其背后的动机、表现形式、社会影响以及我们应如何辨别并应对这种虚假的道歉。

毫无悔罪诚意的“致歉”定义与特征

毫无悔罪诚意的“致歉”,顾名思义,是指个体或组织在面临指责、批评或法律追究时,虽然表面上表达了歉意,但内心并无真正的悔过之心,其行为更多是基于避免负面后果、维护形象或减轻法律责任的考虑,这种道歉往往缺乏真诚的情感基础,表现为以下几个特征:

- 形式化:道歉语言往往空洞无物,缺乏具体性,如“深感抱歉”、“对此事表示遗憾”,却未明确指出错误所在,更未提出实质性的改正措施。

- 时机选择:通常在舆论压力达到顶峰或法律程序即将启动时发布,有明显的“危机公关”痕迹。

- 缺乏后续行动:即便道歉声明中提到了改进措施,也往往缺乏后续跟进,或改进措施流于表面,未能真正解决问题。

- 推卸责任:在道歉中直接或间接地转移责任,如将问题归咎于团队失误、系统漏洞或外部因素,而非个人或组织的直接责任。

背后的动机与心理分析

- 自我保护机制:面对指责,人类本能地会启动自我保护机制,试图减轻或避免可能的负面后果,这种心理驱动下,道歉成为了一种策略性的防御手段。

- 利益最大化:在商业或政治领域,维护品牌形象、保持公众信任对于个体或组织的生存至关重要,即使内心并无悔意,也会选择道歉以最小化负面影响,维护长远利益。

- 逃避责任:面对错误,承担责任往往需要付出巨大的代价,包括经济赔偿、声誉损失甚至法律责任,通过道歉来模糊责任边界,成为了一种“低成本”的应对策略。

- 社会期望压力:在某些文化和社会背景下,道歉被视为一种美德,不道歉则可能遭受更严厉的社会谴责,即便内心不愿,也会出于社会期望的压力而道歉。

社会影响与危害

- 信任危机:频繁的虚假道歉会加剧公众对道歉本身的不信任感,导致真正需要道歉和修复关系的情况变得更加困难。

- 道德滑坡:当道歉成为逃避责任的工具时,社会的道德底线可能被不断突破,诚信体系受到侵蚀。

- 法律公正受损:在法律框架下,真诚的道歉可以作为减轻处罚的考量因素之一,但虚假的道歉不仅无法体现法律的公正性,还可能误导司法判断。

- 负面示范效应:公众人物或企业的虚假道歉行为,会对社会产生示范效应,鼓励更多人采取同样的策略,进一步恶化社会风气。

如何辨别与应对

- 观察言行一致性:真正的道歉不仅仅是言语上的表达,更重要的是后续的行动,观察道歉者是否采取了实质性的改正措施,是否真正改变了行为模式。

- 关注道歉时机:如果道歉发生在舆论压力骤增或法律程序启动前夕,应警惕其背后的动机。

- 分析道歉内容:真正的道歉会明确指出错误所在,表达悔意,并提出具体的改正措施,缺乏这些要素的道歉往往缺乏诚意。

- 社会监督与反馈:鼓励公众对道歉行为进行监督和反馈,形成有效的社会监督机制,促使道歉者更加真诚地面对错误。

- 法律规制:在法律层面,应明确虚假道歉的法律责任,为受害者提供法律救济途径,维护法律的公正性和权威性。

道歉,作为一种社会交往中的润滑剂,其核心价值在于真诚与悔过,当道歉被异化为一种“求生”策略,不仅失去了其原有的意义,更会对社会信任、道德体系乃至法律公正造成深远的负面影响,我们每个人都应提高警惕,学会辨别真假道歉,共同营造一个更加诚信、公正的社会环境,对于那些毫无悔罪诚意的“致歉”,社会应给予必要的谴责与法律规制,让道歉回归其本质,成为修复关系、促进社会和谐的真正力量。

转载请注明出处: 光城-个人学习记录

本文的链接地址: http://guangxi.lightown.cn/post-18925.html

本文最后发布于2025年04月25日19:52,已经过了11天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

-

鹏博士股票,多重利好消息下的投资新机遇

在股市的波澜壮阔中,每一只股票的涨跌都牵动着无数投资者的心弦,而近期,鹏博士(股票代码:600804)以其一系列的利好消息,成为了市场关注的焦点,作为一家在电信、互联网接入服务、云计算等领域深耕多年的企业,鹏博士凭借其技术创新、业务拓展以及战略合作的深化,正逐步展现出其强大的发展潜力和市场竞争力,本文将深入分析……

2025/04/10

-

智天金融最新动态,合规前行,稳健发展—今日观察与分析

在当今复杂多变的金融市场中,每一家金融机构的动态都牵动着无数投资者和行业观察者的心弦,智天金融,作为近年来在金融领域内迅速崛起并以其创新模式和服务理念吸引广泛关注的企业,其最新消息自然成为了市场关注的焦点,本文将深入探讨智天金融今日的最新动态,从合规建设、业务创新、以及市场反馈等多个维度进行全面分析,旨在为读者……

2025/04/11

-

银江股份300020,智慧城市领域的领航者

在当今这个信息化、智能化高速发展的时代,智慧城市作为城市现代化的重要方向,正以前所未有的速度改变着人们的生活和工作方式,作为智慧城市解决方案的提供商和服务商,银江股份(股票代码:300020)在行业中扮演着举足轻重的角色,自2000年成立以来,银江股份凭借其在智能交通、智慧医疗、智慧教育、智慧建筑等领域的深厚积……

2025/04/12

-

002396股票行情深度解析,市场动态、行业前景与投资策略

在当今复杂多变的资本市场中,每一只股票的波动都牵动着无数投资者的心弦,002396作为A股市场中的一员,其独特的行业地位、市场表现以及未来前景,成为了众多投资者关注的焦点,本文将深入分析002396股票的当前行情,探讨其背后的市场动态、行业发展趋势,并基于这些信息为投资者提供合理的投资策略建议,002396股票……

2025/04/11

-

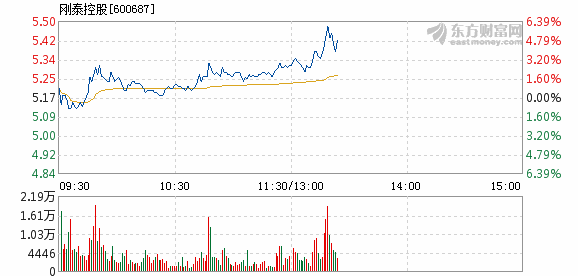

刚泰控股股吧,迷雾中的探索与期待

在股市的浩瀚海洋中,每一只股票都承载着无数投资者的梦想与希望,而“刚泰控股”这个名字,在股民的口中,似乎总带着几分神秘与期待,作为一家集矿业、珠宝、金融投资等多元化业务于一体的企业,刚泰控股自上市以来,其股价的波动不仅牵动着市场神经,也成为了众多投资者茶余饭后热议的话题,本文将深入探讨刚泰控股的股吧动态,试图从……

2025/04/11

-

帝龙文化股票,文化与资本的交响乐章

在当今全球化的经济浪潮中,文化与资本的融合已成为一股不可忽视的力量,帝龙文化,作为一家在文化创意产业中崭露头角的上市公司,其股票表现不仅反映了市场对文化产业的信心,也成为了投资者关注焦点,本文将深入探讨帝龙文化股票的背后故事、市场表现、以及其未来发展的潜力与挑战,帝龙文化的崛起之路帝龙文化,全称为“帝龙文化传媒……

2025/04/12

-

炒股开户哪家证券公司好?创业板投资者的选择指南

在当今的金融市场中,创业板作为中国资本市场的重要组成部分,为众多初创企业和投资者提供了广阔的舞台,对于有意在创业板市场进行投资的投资者而言,选择一家合适的证券公司进行开户显得尤为重要,本文将通过多个维度,包括服务质量、交易成本、产品多样性、技术平台以及客户支持等方面,为您详细分析并推荐几家适合创业板投资者的证券……

2025/04/11

-

央行降准0.5个百分点,万亿资金释放的背后逻辑与影响

在复杂多变的全球经济形势下,中国央行于近期宣布了一项重要决策——降低存款准备金率0.5个百分点,这一举措不仅标志着中国货币政策在稳健中性的基调下,适时进行微调以应对内外部经济挑战,也预示着将有万亿级别的资金被释放到市场,对实体经济和金融市场产生深远影响,本文将深入分析央行降准的背景、原因、具体影响以及未来可能的……

2025/04/11

-

中国电信A股跌停,市场情绪与行业动态的深度剖析

2023年某日,中国电信股份有限公司(以下简称“中国电信”)的A股股票在开盘后不久便遭遇了跌停的命运,这一事件不仅在资本市场引起了巨大震动,也成为了市场参与者、投资者、以及行业观察者热议的焦点,作为中国三大电信运营商之一,中国电信的股价波动不仅反映了市场对电信行业整体趋势的看法,也映射出宏观经济环境、政策导向……

2025/04/10

-

Facebook股票股价实时行情,数字时代的投资风向标

在当今数字化时代,社交媒体巨头Facebook(现更名为Meta Platforms)不仅是全球数亿用户日常交流的舞台,也是资本市场中备受关注的投资标的,其股票股价的实时行情,不仅反映了市场对这家科技巨头的即时评价,也成为了投资者决策的重要参考,本文将深入探讨Facebook股票的股价实时行情,分析其背后的驱动……

2025/04/10

光城-个人学习记录

光城-个人学习记录

暂无评论